|

Эпоха застоя

«Старше на целую войну…»Я ещё помню как в прессе вторым названием «Застоя» было слово «геронтократия». Власть «стариков», не «отцов» (это место можно занять и в 30 и в 20 лет, если заслужишь), а именно стариков», власть одного особенного поколения. Это те, кто «вынес на своих плечах все тяготы Войны», будучи ещё совсем молодыми людьми, а главное, те, кто выполнил львиную долю неимоверной работы по послевоенному восстановлению. Не взялся бы утверждать, что было более трудным делом, но догадываюсь, что именно второе. Я говорю, прежде всего, о поколении во власти. На них была возложена огромная ответственность, и тот, кто возложил её, сошёл в могилу не скомандовав «вольно!». Они так и умирали на своих постах, потому, что нельзя уходить пока «не всё ещё сделано». В этой генерации выходцев из деревень и рабочих посёлков был своеобразный аристократизм, по крайней мере, такие черты как мужество и верность. Верность стране, долгу, слову (простите за пафос). Беда только в том, что этот аристократизм был не отрефлексирован, не осознан как некое обязательное условие для претендентов на сколь либо заметное место в обществе. Возможно потому, что их добродетели выковывались в страшных горнах, и, быть может, против их воли. Они оставили очень слабых, недостойных и «перемаринованных» на третьих ролях наследников, которым не смогли объяснить, что шикарную (хотя, какой уж у них в домах там был особенный шик) по советским меркам квартиру директор должен въезжать, после того как завод построен, а не до. Что в «элитный» санаторий нужно ехать из-за настояния врачей и после второго инфаркта, а не каждый год по два раза. Впрочем, не просто не смогли: они так и не считали, «дети должны жить лучше нас», не правда ли? А кем и какими будут эти «дети», это ведь слишком сложный вопрос. Да и почему они должны быть хуже? «Разве их плохому учили»? Этакий гуманистический оптимизм в отношении человеческой природы, вызванный, невежеством «элиты в первом поколении». Те, кто, напротив, впадал в «мизантропический пессимизм», взирая на обывательскую мелкотравчатость следующих генераций, были не правее и не мудрее своих оппонентов, ибо воспринимали как катастрофу то, что является трудной проблемой. Поколение, которое за четыре года стало «старше на целую Войну», так и не научилось смотреть серьёзно на тех, кто шёл за ними. Не научились «старики» и спрашивать с «детей» по-настоящему, так, как спрашивали с них. Они вообще построили мир, в известной мере противоположный, тому, в котором начиналась их жизнь. Построили не только для себя (что было бы объяснимо: усталость, возраст), но и для других, по принципу «не дай вам бог испытать того, что выпало на нашу долю».

Им приходилось с малолетства отвечать по самой строгой мерке. – Они ввели порядок, при котором человек до 40-ка считался «молодым специалистом», часто без карьерных перспектив, зато с правом на некоторое шалопайство. (Разве это не мечта современного человека, молодость до сорока? Круче только молодость до пенсии.) Им довелось жить в условиях глубокой имущественной дифференциации (мало кто задумывается от том, насколько далеко было сталинское общество от «уравниловки»). – Они построили общество, где каждому полагалось 120-300 руб. и надеясь, что это приведёт к тому, что лишённый страха перед нищетой и голодом и не стремящийся к невозможной роскоши человек будет трудится не за страх, а за совесть. Они помнили, сколько сил требовалось в полуголодное время на поддержание имперского блеска позднего сталинизма, от золотого шитья мундиров до пышной архитектуры «высоток». – Они породили нарочито неказистый утилитарный стиль пятиэтажек и мебели из ДСП. Так старик надевает с костюмом войлочные «прощай молодость», ибо «ноги должны быть в тепле, а баловство нам ни к чему». Им приходилось начинать в условиях жесточайшей конкуренции, где на кону была не карьера, а жизнь. – Они создали мир, где карьерист становился фигурой смешной и жалкой: работать за троих, интриговать, жениться по расчёту, лизоблюдствовать, что бы в результате не получить ни настоящей власти, ни громкой славы, ни больших денег. Их жизнь не раз висела на волоске. – Они, кажется, так и не поняли, что люди не пережившие этого ада, просто не могут так же как они ценить возможность просто жить, ходить на работу, растить детей. Они не поняли и не приняли в серьёз запросы последующих поколений. Они работали под прессом строжайшей личной ответственности. – И создали систему сложного распределения полномочий, коллегиальной ответственности, когда появление проблемы часто приводило к созданию комиссии под руководством того, кто был виновен в возникновении этой проблемы. Послевоенное время – это трудные задачи, жесткие сроки, изматывающий ритм. – Всё больше становилось сфер деятельности, где казалось, что одно из основных прав советского человека посидеть четверть часика, отдышаться, употребить валидолу. «Главное не нервничать», - словно было написано над страной. Только в этот период могло стать общеупотребительной практикой сокрытие до последнего страшных диагнозов. Они выросли в эпоху, самый воздух которой был насыщен культом героев. – Когда пришло их время, пропаганда перестала поднимать на щит тех, кто мог укорить, обжечь своим совершенством «честного труженика», мирного обывателя. Всё это по отдельности не было так уж опасно и тем паче не было чем-то необоснованным, «вредительским». Историческая усталость – штука, с которой приходиться считаться. И навешивая ярлычки типа «разложение», «обуржуазивание», вряд ли что-то можно объяснить. В конце концов, я не верю во всеобщую перманентную мобилизацию, в нескончаемый порыв и в прочие мечты «юношей бледных со взором горящим». Беда в другом, в том, что «элита в первом поколении» оказалась просто не в курсе того, что знает всякий, за кем стоит хоть какая-нибудь традиция: мир как не-война не является самостоятельной ценностью, это пустота, вакуум, который надлежит насытить новыми смыслами, целями, идеалами. И просто «честным трудом», «мирным небом над головой» и лояльностью эту пустоту не заполнить…. Кресло-кровать и русский педантизм

Сейчас таких много в сети (см. ставший довольно известным пост в блоге kommari), «совьет экзотик». Кто-то ностальгирует, кто-то ужасается. Почти все сходятся на том, что это «дела давно минувших дней». Меж тем, не совру, если скажу, что очень много наших соотечественников живут как раз в таких квартирах, с такой же мебелью. Любому из тех, кто уверен, что эти интерьеры встречаются только в музеях и в жилищах старожилов (если, конечно, вы не обитатель «элитного жилого комплекса» или «коттеджного посёлка»), можно подняться или спуститься на этаж-другой и наглядеться этой «экзотики» без всякого интернет-трафика. Просто в сети жильцов таких квартир немного и ведут они себя скромно. Впрочем, это уже отдельная тема, а я о другом… Что, на мой взгляд, самое характерное в убранстве этих позднесоветских комнат: это спальни, которые каждое утро превращались в гостиные.

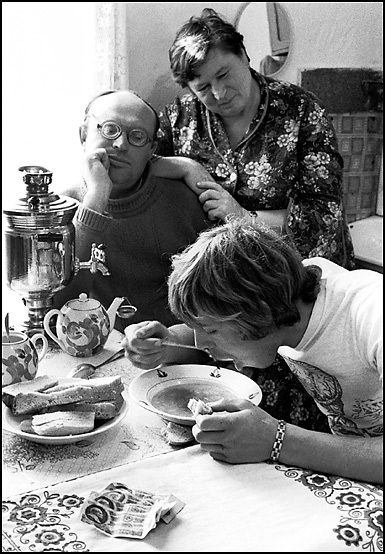

Советское государство расплачивалось со своими гражданами за труд (а не раздавало бесплатно, как некоторым кажется) квартирами, в которых были предусмотрены (преимущественно) ванная-туалет, кухня и спальня (и). Не могу осуждать его за это: нет у меня уверенности, что при другом сценарии русской истории большинство русских реально жило бы богаче и просторнее. Рад бы иметь такую уверенность, но нету. Зато в худшее верю легко. Итак, положены были санузел, пищеблок и койко-место, а хотелось – Свой Дом, что бы там жить, а не просто ночевать, и что бы в Дом приходили гости, и что бы было, где их достойно принять. Изрядно есть в мире тех, кто скажет, что если бы не потакали мещанству, обитали бы в бараках-коммунах и «жили бы интересами коллектива» — «до сих пор были бы великой страной». Мне эта точка зрения не близка, хотя не отметить того, что именно в те годы «достоинство» начало «рифмоваться» с «достатком» не могу… Я знал семьи, где люди жили «друг у друга на голове», единственная комната вечером превращалась в сплошное спальное место: диван-кровать, кресла-кровати, раскладушки, матрасы на полу… Но, в 7 утра раскладушки исчезли, а кровати превращались в диван и кресла, модный торшер и журнальный столик занимали свои места. «Бедновато, конечно, но чистенько» и не без претензии – в общем, есть куда пригласить добрых знакомых. Тогда ведь ещё ходили в гости, так как же без гостиной? Да и с работы многие возвращались часов в 6 вечера и даже ранее (не потому, что мало работали, просто начинали в 8 утра), где провести вечер, среди смятых простыней?

Кровать как таковая была чем-то почти неприличным, что, впрочем, объяснимо, если вспомнить, что незадолго до того окончилась эпоха панцирных коек с пирамидками подушек на них. Даже в многодетных семьях почти не встречались двухъярусные кровати – им ведь не придашь приличный вид… И в этих каждодневных спортивных упражнениях с мебелью (сначала до щелчка от себя, потом с силой на себя, потом наоборот) мне видится какое-то «самурайство» и мужество и достоинство, и та самая «честная бедность», на которой всё и держится.

Я вспоминаю как лет десять с чем-то назад, в самое гнилое и безнадёжное время я с каким-то страхом смотрел на тётку лет пятидесяти, торговавшую в электричке дверными ручками. Этими ручками ей на работе заплату выдали, было тогда так принято, «бартер». Идёт она с этими нелепыми ручками по вагону, говорит что-то про свой завод, а в лице такое… И безнадёжность, и унижение, и усталость, и «хоть бы сдохнуть», и «хоть бы сдохли». Ведь человек с таким лицом имеет право на всё, например, пустить под откос эту электричку. А эта тётка пятидесяти с лишним лет с тридцатью, поди, годами трудового стажа, заработавшая баул дверных ручек, ничего такого не сделала, и я благополучно добрался в свой НИИ (где не платили даже ручками, но у меня-то были выбор, молодость и надежда)… Я почти уверен – она каждое утро совершала этот ритуал преображения жилища и так же делали другие, и их было много; может, страна потому и выжила… Смешно? А вдруг и правда потому? Со стороны это, может, выглядит глупо, но для меня эти советские кресла-кровати символ того, что якобы не существует: русской воли к порядку и даже русской педантичности. Сначала до щелчка от себя, потом с силой на себя или наоборот… P.S.: Впрочем, что бы градус пафоса снизить и от реальности не отрываться, дам ещё один штрих. Знакомая рассказывала: она с мужем к сорока годам обрела свою квартиру (наследования, обмены, доплаты, кредиты, не важно), где была настоящая спальня, первая в её жизни. И купили они кровать во всю спальню. «Легла я на неё и почувствовала – спина-то у меня изувеченная и похоже уже навсегда». Такие дела…. Работа и отдыхПрислушайтесь: «Работа и отдых» «Как советский человек работает и как отдыхает?» «Всё ли есть у трудящихся для работы и отдыха?» «Мне вообще, дадут отдохнуть после работы или нет?!» В принципе, ничего нового, специфически советского в таком двухчастном делении жизни на «работу» и «отдых» нет. Индустриальная эпоха сделала две вещи: угробила натуральное хозяйство и, как следствие, разделила сферу труда и сферу быта. Теперь каждый или почти каждый из нас вынужден проживать две и более отдельных жизни, последствия это всё имеет огромные, например, бьёт по семье и на демографию это обстоятельство влияет куда более сильно, чем пресловутый гедонизм. Если раньше воспитание и социализация детей происходили в ходе их совместного с родителями труда на благо семьи, то теперь это совершенно отдельные и во многом не контролирумые старшими процессы. СССРовский опыт здесь выделяется только в одном: советский гражданин есть, прежде всего, трудящийся (подобно тому, как западный, прежде всего, налогоплательщик). Как следствие, не только трудовая, экономическая активность, но и вся (или почти вся) социальная жизнь человека стала протекать в рамках трудового коллектива: Летний детский лагерь? – При заводе. Выйти на дежурство в составе «народной дружины»? – От цеха. Обсудить поведение «пьяницы и дебошира»? – На товарищеском суде в фабричном актовом зале. Стенгазету нарисовать? – По поручению бригады. Санаторий? – Наш, отраслевой! Купить дефицитные продукты или товары? – От профкома.

Казалось бы, (в теории, оторванной от жизни) «алкаша» пристыдить лучше, собравшись подъездом, «ДНД» организовать во дворе, стенгазету выпустить для соседей, да и учреждения пионерлагеря нет особой нужды создавать при отраслевых министерствах и промышленных предприятиях. Но фактически советский период стал временем, в котором община исчезла окончательно. Тому, на мой взгляд, есть две группы причин: 1. Нежелание власти: тут и идеологические установки «государства трудящихся» и прагматические соображения, ибо любую активность легче канализировать под началом руководителей, являющихся государственными служащими. 2. Неготовность общества: 1) В России никогда не было единого «третьего сословия». Соответственно и невозможна западная территориальная «коммуна», объединяющая людей разных социальных слоёв (исторически – в противостоянии феодалу). Призывающие обратиться к опыту крестьянской общины, всегда забывают, что она была именно крестьянской, т. е. моносословной. Русский человек зачастую предпочитает общаться с людьми близкими ему по образу жизни, профессиональной принадлежности, социальному статусу, уровню дохода. Т.е. скорее с «членом трудового коллектива», чем с соседом. Это отрезает его от тех выгод, которые сулит взаимодействие с представителями других социальных групп, обладающими ресурсами и возможностями превосходящими его собственные или дополняющие их. Но ведь речь идёт о взаимо-действии, а мы за проходной не действуем, мы отдыхаем. К тому же, нет нужды мириться с неравенством, возникающим в ходе такого взаимодействия. Так причудливо сплелись наследие сословного общества и новации социалистического строя. 2) Предположим, что власть, скажем в 60-е годы, озаботилась бы задачей воссоздания (или создания) территориальной «коммунити». И что? Тихомиров писал: «У нас никто не живёт в доме своего деда, потому, что ещё при жизни деда этот дом три раза сгорел». А много ли у нас к тому времени было тех, кто жил пусть не в доме деда, но в том же населённом пункте, на той же улице, что и его дед? А оба деда? Община не создаётся в одночасье, это процесс долгий. Грубо говоря, для этого нужно хотя бы три поколения живущих бок о бок нескольких (минимум) семей: Первое, «деды». Почтенные старики, для которых всегда отрыты двери магистрата, которым козыряют околоточные, с которыми раскланиваются торговцы. Второе, «отцы». Те самые чиновники магистрата, околоточные, торговцы, ремесленники и т. д. Уважают «дедов», держатся вместе, охотно роднятся, протежируют местным, не любят чужих. Третье, «дети». Молодежь и подростки. Наиболее крепкие составляют негласную «гражданскую гвардию», способную объяснить любому чужаку (если очень нужно, то и «своему») почему и насколько сильно он не нравиться «коммуне». «Научают» их поступать таким образом «деды» (почтенные граждане, столпы общества, вне подозрений). Дело «отцов» закрывать глаза, или, в крайнем случае, прикрыть «шалости» молодёжи. Например, протокол составить: «Труп, найденный в овраге, принадлежал бродяге. Многочисленные повреждения, получены им в результате падения с обрыва, в состоянии глубокого опьянения». Наша ситуация и близко не позволяет надеяться на создание в реальном времени общинных структур в вышеупомянутом смысле. Именно из-за отсутствия десятилетиями живущих рядом и взаимодействующих друг с другом родов. Русский человек последние 150 лет – это трудовой мигрант. Промышленный рост второй половины XIX века, столыпинское заселение Сибири, потом гражданская война, коллективизация, новый исход в города, Великая Отечественная, беженцы, эвакуация промышленных предприятий вместе с персоналом на Урал, освоение целины, ударные стройки, заселение и индустриализация национальных окраин, принудительное распределение специалистов… Список можно продолжать. Возвращаясь к теме: двухчастное деление жизни на «работу» и «отдых» в период мобилизации национальных сил означало, что государство-работодатель вправе требовать от гражданина-работника полной отдачи, но взамен обязуется предоставить возможности для хотя бы частичного восстановления сил. Во времена поспокойнее картина менялась на прямо противоположную: всё, что не работа – всё отдых. Ни семья, ни общество, ни государство не в праве требовать от индивида, вышедшего за проходную, никакой созидательной активности, она остаётся целиком его усмотрение, её отсутствие ни при каких обстоятельствах не должно быть поставлено в вину, «отдыхает человек, чего пристали?!». Утрирую, но примерно так. Даже эстетика была заточена с учётом этой реальности. Посмотрите на парадные фотографии улиц и площадей, особенно сталинского периода: курортный стиль, сплошной ЦПКиО. Накрывшая Россию ещё до войны волна разводов на этом фоне выглядит вполне логичной: странно проводить время, отведённое на отдых с человеком, который тебе неприятен или исповедует чуждые тебе взгляды на досуг, не правда ли? Кстати, установка на то, что вся или почти деятельность должна проходить в рамках рабочего места, классно ложится на новую, рыночную реальность (всевозможные «концепции 24/7» и т. д.) Потрудился на работодателя и свободен, это твоё время и ты вправе проводить его так, как тебе нравится, и никто не смеет этому мешать. Впрочем, это уже другая история… Прямая и явная проповедь добра

Была в «Застое» такая особенность, которую я не хочу оценивать ни с точки зрения причин ни с точки зрения последствий: слишком она меня завораживает. Пропаганда доброты. Открытая, беззащитная, прямая. И в то же время использующая самые убойные средства: кино, эстрада, мультипликация… Ярко солнце светит, Ну, о советских мультфильмах, думаю, уже всё говорено-переговорено. Полагаю, даже написаны статьи, в которых кот Леопольд объявлен главным диверсантом против воинственного духа наших соотечественников. Просто обязаны быть написаны. Но и для тех, кто постарше находились слова, которые до сих пор могут тронуть: Ах, сколько будет разных И совсем по-взрослому: Ты заболеешь — я приду,

Я застал тот год, когда эта песня звучала над всей страной. Не «из каждого утюга», а именно над. Не то что бы она была суперталантлива или попадала в десятку относительно тогдашних трендов. Не могу сказать и то, что она, например мне как-то особенно нравилась. Но она огорошивающе прямо говорила о том, что искренность выше цинизма, жертвенность достойнее гедонизма, а обман ничто перед правдой. И на три минуты против этого никто не возражал. Ещё был кинематограф, целая армада мелодрам и «лирических комедий» во главе со своим флагманом – незабвенной «Иронией судьбы». Сколько о ней написано в прошлые годы, сколько в нынешний (в связи с премьерой «…продолжения»), сколько ещё напишут. Сколько раз картину называли то гимном, то приговором пьянству, инфантилизму, «совку», интеллигенции и т. д. Сколько людей продемонстрировали хороший вкус, сообщив миру и граду, что их тошнит от этого фильма, как и от салата «оливье» и советского «шампанского». Сколько высказалось на тему «Лукашин – не мужик» («Невзрачный, слюнявенький, подслеповатый, как вылезший из своей норы крот, Мягков человека современного, конечно, раздражает»). Какая куча народу оттопталась на ритуальном «обывателе», которому «это всё может нравится». А фильм-то жив хотя бы в силу того, что это достойный пример урбанистической романтики, которая раскрывает красоту и даже волшебство неуютного зимнего города панельных ульев. Но главное – там все добрые (звучит придурковато, я понимаю).

То есть они, конечно, причиняют друг другу разные неприятности, но не у кого и в планах нет «злого умысла», сектор головного мозга, где он мог бы зародиться, отсутствует. Для героев этого мира не существует «права сильного», отсутствует позиция «я Д’артаньян, а ты грязь из-под ногтей» не только как ментальная, но даже как лексическая конструкция, они вообще не едят людей, чудаки. Скажем, первая встреча Ипполита и в дребадан пьяного Жени. Что, например, стоит цивильному, обеспеченному (владеет авто), не особенно обременённому интеллигентским багажом («Чьи это стихи?» — Ещё бы спросил, кто «Му-му» написал.) морально опустить, да просто вышвырнуть беспомощного «лузера»? А героине, соответственно, благодарно прильнуть к победителю. Нет, Ипполит впадает в истерику, он встречается с невозможностью коммуникации с «пьяным чмом» на равных, а другого способа общения правила этого заэкранного мира не предусматривают. В результате, Ипполит напивается сам). При этом, фильм, кстати, никак не гимн пьянству (и не антиалкогольный памфлет), все его герои (исключая разве что персонажа Г. Буркова) пьют с той степенью беззаботности, словно они совсем недавно познакомились с этими удивительными напитками, и бутылку видят не чаще раза в месяц. Впрочем, оставим «Иронию…» в покое, без меня кинокритиков много. Что для меня особенно важно, постепенно о доброте стали говорить в связи с темой экологии. Примерно так:

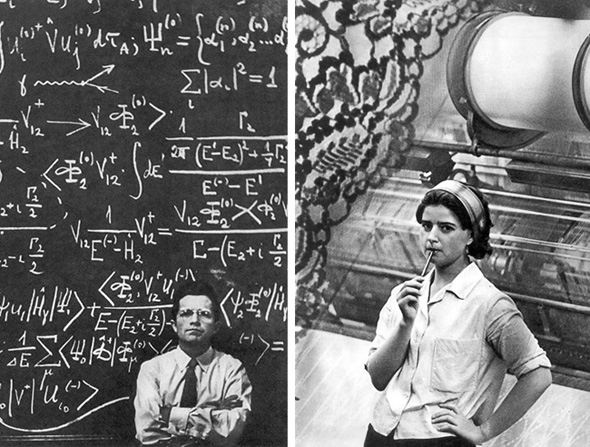

Снимок, кажется, наших дней, но что-то подобное я видел в начале 80-х. Разрушение природы стало трактоваться как жестокость. Во многом с подачи «деревенщиков». Так же начала восприниматься вся политика по разрушению старого уклада. Если представить, что эта линия могла иметь продолжение, можно с уверенностью говорить об упущенном шансе… Была ли такая «пропаганда доброты» результативной? Не знаю, смотря что считать результатом в таком не бывалом деле. Кажется, был год 85-й, когда я услышал по радио передачу, где с тревогой говорилось о том, что при опросе родителей в московских школах менее четверти из них указали доброту в качестве того свойства, которое они хотели бы прежде всего воспитать в своих детях. Большинство упирали на интеллект, энергичность, «умение постоять за себя», да… Хотя, целая четверть матерей озабоченная тем, что бы их дети были добры, а не тем, что бы у них поскорее выросли клыки или панцири, разве это мало? В общем, «сложно всё». Повторюсь, я в этом случае наблюдатель не объективный. Лучше покажу, как постепенно это становилось смешным. Перескажу вам фельетон, опубликованный в «Крокодиле» в году примерно 1984-м. Итак: Снималось на одной студии два фильма, на завершающей стадии стало понятно, что они настолько похожи, что выпускать их в прокат одновременно невозможно, ибо оба насыщены одинаковыми шаблонами и штампами «лирического кино». И только искусство работниц монтажа, которые обменялись некоторыми фрагментами (благо артисты в фильмах играли одни и те же, ха-ха), спасло обе картины. Ничего особенного, несмешной фельетон о поточном производстве и коньюктурщине в киноиндустрии. Примечательно другое: фильмы там назывались «Отдай сердце ближнему» и «Мы все хорошие люди». Что-то мне подсказывает, что для нас, господа, уже никто и никогда не снимет фильмов с такими названиями, просто потому, что не понадеется «затронуть струны души». И это, по моему скромнейшему мнению, довольно паршиво нас рекомендует… Научно-производственный кинематографХочется рассказать о советских «художественных фильмах на научно-производственную тему». Мало кто помнит их названия, от них не осталось нарицательных персонажей, они не стали источником анекдотов или поговорок. В конце восьмидесятых этот жанр был похоронен, на могиле сплясали джигу и написали на камне большими буквами «СЕРОСТЬ». Этих фильмов (за исключением нескольких картин) вообще как бы не было. А меж тем, они – были. Вообще-то под маркой «научно-производственный кинематограф» я объединяю довольно разные картины: 1) Собственно кино про науку и «людей науки». Выдающийся образец – «Девять дней одного года»

2) Отдельно – фильмы-биографии (Туполева, Патона, Королёва и т. д.). Пример – «Талант» (хотя герой там и вымышленный, но существовали люди, послужившие прототипами). 3) Собственно фильмы про производство. Смотрел много, но, честно говоря, ни названий, ни сюжетов не в памяти не осталось. При том, что, кажется, да почти уверен – «в них что-то было», для меня, по крайней мере. Нашёл вот в сети «Здесь наш дом», «Назначение». 4) Отдельно – «административно-производственные драмы». «Премия», «Мы, нижеподписавшиеся». Описывать бесполезно, кто видел, тот понимает, актёры сильнейшие, кстати. 5) «Просто кино» (в основном мелодрамы) о жизни учёных, инженеров, конструкторов, вообще «людей образованных». Неброский, но выразительный колорит, чуть пижонский юмор, часто довольно тонко и свежо. Вспоминается «Июльский дождь», «Еще раз про любовь» (линия персонажа Лазарева-старшего), «Кто поедет в Трускавец», не как примеры «раскрытия темы» (она там иногда была чуть намечена), а в качестве образцов стиля. 6) В рамках авторского произвола выделю в отдельную категорию «производственные сериалы», т. е. «многосерийные художественные фильмы» соответствующей тематики, настоящие саги эпохи НТР. Ни одного названия не помню, но точно помню, что они были. Даже составили целый жанр, со своими устоявшимися, почти как в комедии «дель арте», масками-амплуа (карьерист-интриган, «враг нового», ершистый молодой новатор, разочарованный всёзнающий спец и т. д.). В одной картине про завод уже начала 80-х два молодых инженера переговариваются: — Ты сериал смотришь на производственную тему? — Смотрю… — Ну, и что там должен сделать отрицательный герой, раз уж я нахожусь в его положении? Герои одного фильма обсуждают другой аналогичный фильм, «змея кусает себя за хвост». Сериалы в те, мхом забвения поросшие годы показывали по одной серии в неделю, например, каждый четверг, в 19:40 и несерьёзные, по нынешним временам, 5–10 серий становились фоном для целого «куска жизни». Здесь я говорю, прежде всего, о фильмах, попадающих в последние две группы и снятых именно в 70-е. Для кого-то запредельный концентрат скуки, а меня они чем-то с малолетства «цепляли», чем именно сходу не объясню. Нельзя сказать, что бы они были как-то особенно занятны с точки зрения сюжета, или, скажем, там так «сочно» показывали красоту воздушных кораблей, сборочных цехов или доменных печей, что с ума можно было сойти. Всё было обыденно: герои росли, получали образование, приходили в лаборатории и на заводы, делали гениальные или не очень открытия, входили в конфликт с коллегами-завистниками и начальниками-ретроградами, непременно оказывались перед трудными нравственными дилеммами и с честью находили выход, ну и, иногда, немножко женились или увлекались чем-нибудь типа рыбалки или коллекционирования. Откуда-то из дальних чуланов памяти выплывают сцены: По огромному, неправдоподобно огромному цеху идут два человека, облачённые в серые деловые костюмы и оранжевые каски. Их походка быстра, лица напряжены, руки нервно сжимают свитки чертежей. — Николай Михайлович, я не могу это подписать! Несущие конструкции недостаточно испытаны! Вы понимаете, чем это может грозить?! — А Вы понимаете, что это означает перенос ввода в эксплуатацию ещё на полгода?! Вы понимаете, чем это нам может грозить, когда об этом узнают в министерстве?! Или ещё. Комната, в ней мужчина и женщина. Она, бледная, с тонким лицом, стоит, скрестив руки, у окна или курит, сигарета в нервных пальцах. Он бегает по комнате, ерошит свои волосы, время от времени дергает и без того ослабленный узел галстука. — Вадим, это, наконец, просто гадко! Ты должен пойти и всё рассказать Алексею! — Что? Что рассказать?! Что я семь лет назад просто украл результаты его экспериментов, а потом сказал, что опыты были проведены с нарушением технологии? А ты помнишь, что через месяц после этого умер академик Сидоров? Говорят, его подкосило известие об этой неудаче, он решил, что его теория, над которой он работал всю жизнь – ложна. Это, конечно, бред. Умер он не от этого, он был просто стар. Но ты понимаешь, что все меня, меня, понимаешь ты это, будут винить в смерти учителя? И вот теперь ты хочешь, что бы я пошёл к Алексею и всё ему рассказал? Странно, что ты не советуешь сразу сброситься с моста… И это тогда, когда до защиты диссертации осталось две недели и в главке рассматривают мою кандидатуру на пост замдиректора?! Чёрт с ним с постом, ты знаешь, Таня: я всегда презирал карьеристов [камера показывает крупным планом глаза героини в них недоумение и болезненное презрение]. Но мне ведь жить не дадут. Меня ведь съедят! — «Жить»?! Саша, с этим ты жить можешь?! [Собирает чемоданы] — Таня, куда ты? — К маме. Я устала мириться с этой ложью. Я так не могу. [серии через три Таня и Алексей, которому бесчестный Вадим был «должен всё рассказать», поженятся, ещё через две Таня защитится или родит ребёнка] Диалоги я, конечно, додумал, это «реконструкция». Малость утрированная, но не сильно. Конфликтные линии были именно такого рода. В общем-то, с некоторой точки зрения, это было «мыло», суровые северные «мыльные оперы» на фоне цехов и синхрофазотронов. Сдержанно так снято, не ярко, по-семидесятнически, «почти как в жизни»: те же интерьеры, те же типажи, та же пластика (в отличие от заострённой «плакатности» сталинских фильмов, которые в те годы я смотрел без отвращения, но с чувством неловкости). Сейчас, впрочем, уже многих деталей не вспомнить, да и спросить толком не у кого – мои сверстники, во всяком случае, мне не помощники. Как-то их это, похоже, не увлекало. А мне, повторюсь, нравилось. Мне кажется сейчас, что в фильмах этих, в ритмике раскадровки, в индустриальных пейзажах, в негромких голосах была какая-то музыка, а больше мне и сказать нечего. Да и ещё (совсем уж мемуарное): в 9 лет я мечтал стать авиаконструктором, и продолжал бредить самолётами лет до четырнадцати (перемежая это дело увлечением историей), а фильмы такие подтверждали – да, это что нужно, этот мир, мир КБ, НИИ и заводоуправлений вполне по мне. И ведь не ошибся: попав в середине 90-х в один НИИ, быстро почувствовал себя «среди своих»; с тех пор много чего изменилось, и профессия и место работы, но дружба со многими, уже бывшими, коллегами жива… Так вот, когда мне было 9 лет, трепались мы с приятелями во дворе на тему «кто кем станет» и один парнишка сказал, что конструктор – это скучно, у него папа инженер и ничего хорошего, лётчик интереснее, а ещё лучше пират или вообще индеец, только жалко, что их больше нет и никогда не будет. В тот год, когда мы окончили школу, ремесло конструктора было уже совершенно не актуально, а вполне себе «пираты» вовсю бороздили улицы на чёрных «мерсах». «Вот такой оборот…» Поэма без герояЕщё одна особенность «Застоя» — минимальное количество ярких персонажей на всероссийской сцене. Да и сама сцена, где некогда вниманию почтенной публики предлагались хорошо отрежиссированные и, порой, кровавые ристалища: политические драмы о низвергнутых с вершин власти троцкистско-зиновьевских «паладинах», творческие споры и даже научные дискуссии, наподобие борьбы «лыснековцев» с «вейсманистами-морганистами», как таковая была демонтирована. Нет, конечно, о достойных людях писали, снимали и т. д. Раскроешь газету, а там – бригадир монтажников, 115% плана или слесарь-инструментальщик, 121%. Реже учёный или инженер, тоже с процентами перевыполнения. Иногда просто хороший человек, лесник, учитель или ветеринар, уже без акцента на результаты соцсоревнования. Совсем редко военный. Каждый день новый персонаж, исчезающий из памяти раньше, чем перевёрнута страница газеты, никаких «культовых фигур», никаких «политических тяжеловесов», почти никаких «звёзд». Всё по-своему даже целомудренно, без «сотворений кумиров». Разительное отличие от сталинского конвейера героев на любой вкус: герои-трактористы, герои-лётчики, герои-папанинцы, герои-директора, герои-шахтёры, герои-профессоры, герои-чекисты, герои-конструкторы… По понятным причинам некоторые персонажи бесследно исчезали, но много было и таких, кто оставался «на волне» продолжительное время, обозначая тон, стиль, мелодию эпохи, придавая ей выразительное и живое лицо. Оставим в стороне вопрос дружелюбным было это лицо или зловещим. В период «застоя» почти всё это роскошество попало под «сокращение штатов». Только вот потребность в определённых людях-символах, стержневых образах, представляющих страну и эпоху никуда не делась. Если этим не занимается пропаганда, её заменяет молва, как и повелось от начала времён. Наверное, эти типажи можно «свести в таблицу»: Государственный муж, Военноначальник, Гусар, Учёный, Старейшина, Администратор, Мудрец, Богатырь, Маг и т. д. Наверняка все эти персонажи восходят к каким-либо архетипам. Условный пример: Сталин, Жуков, Чкалов, Мичурин, Калинин, Каганович и т. д. И калейдоскоп одинаково плохо прописанных «простых тружеников» их никак не заменял. Герои нужны не для того, что бы с них «жизнь делать» (о чём ниже). Значимей другое – как-то А. Битов неожиданно хорошо сказал примерно следующее: что-то важное мы делаем вместе в своей стране, наверное, переживаем собственную историю. Так вот герои, кумиры, гении, авторитеты, год за годом сохраняющие своё значение – это бьющиеся жилки на теле нации, само существование которых говорит: мы живы, мы вместе. Конечно, важно какое «послание» заключено в образах этих людей, но отсутствие их как явления приводит к утрате способности к «коллективной эмоции» (или её переориентации на заведомо недостойный объект), к омертвению национального чувства, провоцирует пресловутые «отчуждение и атомизацию» в обществе. Исключения были редки, и с блеском подтверждали общее правило, например, был игрушечный культ «дорогого Леонида Ильича», неустанного труженика, видного деятеля международного коммунистического движения, выдающегося теоретика марксизма-ленинизма, крупного военноначальника и талантливого писателя, многозвёздного, как коньяк…

Хороший был человек, но заслуги имел несколько отличные от вышеперечисленных. Ну, и ещё, конечно, были широко оглашаемы списки членов Политбюро и ЦК, все эти «товарищи Воротников, Слюньков, Маслюков, Алиев…». Но это так, в порядке открытости. Почему же происходило это вымарывание ярких образов с полотна времени, превращения его во что-то без-ликое, а значит и без-Образное? Рискну сделать несколько предположений о причинах: Во-первых, всё тот же фактор надсадившегося поколения. Герой – дитя трудностей и риска, а значит – беды. А беда – это плохо, от неё болит сердце. Нормальная, обустроенная мирная жизнь воспитанных, здоровых и ответственных людей вроде бы не нуждается в героях. А ведь «старики» хотели отстроить именно такую жизнь и верили, что это им в принципе удалось. Второе. Наличие безусловных лидеров, ярких персон, разогревает конкуренцию, несущую опасность воцарения атмосферы, воспринимаемой как «нездоровая». Важнее достойный средний уровень, и можно обойтись без «чемпионов». Третье. Соображения общественной безопасности. Само существование во власти, политике, экономике, идеологии фигур, обладающих значительным и общепризнанным весом и влиянием – это угроза. Люди честолюбивы, и в кризисной ситуации у каждого из этих «титанов» будет огромный соблазн конвертировать репутацию во власть или, по крайней мере, поучаствовать в её переделе. Кстати, так и получилось: например, Николай Травкин, номинальный застрельщик бригадного подряда в строительстве, единственный раскрученный пропагандой до почти-стахановской известности, даже упомянутый в школьном учебнике современной истории, стал основателем Демократической партии России (её, к слову, собирались назвать Народной Антикоммунистической). Так что, в общем-то, логика понятная, но то, что режим, основанный двумя не последними гуманитариями, к финалу своего существования подошел, не имея «в строю» ни одного популярного, «боеспособного», самостоятельного и при этом востребованного властью интеллектуального авторитета, это полный провал. Четвёртое, посложнее. Возвращаясь к теме “Герои нужны не для того, что бы с них «жизнь делать»”. Советская власть (несколько утрирую ситуацию) всегда колебалась в вопросах воспитания подрастающего поколения и жизнеориентации взрослых: кто же нужен – «дерзкий мечтатель» (в рекомендованных свыше направлениях) или «рядовой труженик». С одной стороны – «небывалые возможности», «творческий порыв», «каждый, в ком “сидит” Рафаэль, получит возможность беспрепятственно развивать и раскрывать свои дарования». Мне рассказывали, что в 60-х одна учительница в дневнике школьника сделала тревожную запись для родителей «Ваш мальчик не мечтает!». Ещё бы, пионер должен мечтать: «я стану космонавтом и полечу на самые далёкие планеты», «я стану врачом и придумаю лекарство от всех болезней». Но с годами мобилизационная результативность Мечты всё больше ставилась под сомнение. Времена первопроходцев прошли, первый спутник взлетел, новые прорывы либо вовсе не планировались, либо происходили под грифом «секретно», пришёл черёд рутинной работы и «рутинных» людей. «Мечтатели» трудно смирялись с ролью «простых честных тружеников», им виделось в этом что-то вроде «принудительного обмещанивания». В традиционном, тем паче сословном, обществе эта проблема почти не стоит: герой это символ величия и достоинства страны, народа, иногда – нравственный камертон, а жизненный сценарий даёт семья, община. Но снижение роли семьи, уничтожение общины, отмирание многих коммуникационных каналов породило вакуум, который заполнялся образами из газет, кино, телевизора. Поди теперь объясни советскому человеку, почему в мире, в котором он живёт, нельзя стать ни Жуковым, ни Че Геварой, ни даже Чкаловым. Не все хотели с этим мириться. Младший лейтенант Ильин (покушавшийся на Брежнева Л.И.) вспоминает: «Помните, как мир бурлил в 60-е? И Запад, и Восток и Север, и Юг бурлили, заговоры, перевороты, революции! Хотелось жить интересно!» Свой бессмысленный мятеж поднял на эсминце «Сторожевой» капитан 3 ранга Саблин. Помню статьи во всяких молодёжных журналах типа «Техники-молодёжи» о том, что «на глобусе не осталось белых пятен» и потому многие испытывают кризис, т. к. «не к чему стремиться», но унывать нельзя, есть же ещё неизведанные области, например, в микробиологии, что-то в этом духе… Особенно важно было «правильно сориентировать» молодежь, пополняющую ряды «пролетариев умственного труда», которых новой эпохе нужно было всё больше. Подчеркну, нужны были именно «пролетали», «рядовые», а вовсе не генералы (за давностью лет справедливость такого подхода обсуждать не будем). И мальчик, который в 17 идёт в университет с фантазией стать новым Ломоносовым, к сорока (когда ему только-только позволят выйти из «молодых специалистов»), в девяти случаев из десяти, скорее всего, превратится в брюзжащего, склонного к употреблению спиртных напитков, «кухонного диссидента». В общем, лозунгом эпохи становилось «скромнее надо быть». Из такого положения вещей вытекало три следствия: Первое. Пресловутое «обмещанивание», уход в частную жизнь, самореализация через причастность к «модному», «престижному» и т. д.… Второе. Если уж молва считала достойным какого-нибудь персонажа занять вакансию того или иного архетипического героя, то «спасения не было». Мне один человек из Челябинска рассказывал: в городе никто особенно не знал собственное начальство, зато все слышали, что в Свердловске есть такой Ельцин, который «ух какой». Всё больший вес приобретали «подпольные» художники и музыканты. Иногда, «на безрыбье» вырастали до гигантских размеров и вовсе инфернальные персонажи вроде Джуны Давиташвили. Третье, посерьезней. На подчёркнуто блёклом фоне резко выигрывали те, для кого публичность была сутью профессии. Актёры, певцы, в меньшей степени – авторы (писатели, поэты, режиссёры). Во всю расцветал жанр устной «светской хроники»: «у Пугачихи белый «мерседес» с нарисованным на крыше красным сердцем!», «Клавка обещала рассказать, кто там Лещенко с Толкуновой, брат с сестрой или ещё хуже!». Ей-богу, наше время с его «фабриками звёзд» и «примадоннами» как-то поздоровее относится к комедиантам. Никакой раскрученный «звездун» не станет тем, чем были в году, скажем, 1978-м Андрей Миронов, Муслим Магомаев или, страшно сказать, Владимир Высоцкий. Ибо каждый из заметных персонажей той поры занимал кроме своей «экологической ниши» в массовом сознании ещё и несколько чужих. Это обстоятельство здорово повлияет на дальнейшие события. Впрочем, надо учитывать что Госкино, Госконцерт, Гостелерадио это вам не «продюсер Дробыш», а гораздо круче. Империя под грифом «Секретно»

Одна из загадок позднего СССР – почему его граждане (даже не склонные ко всяческому «низкопоклонству» и «диссиде») начали всё больше ощущать себя на мировой обочине, оторванными от всего яркого, интересного, значимого, меняющего мир. У многих эти настроения были временными, вроде пыльного налёта, у некоторых это выросло в комплекс жителя глобального захолустья, огромной «деревни Гадюкино». Как могло это случиться с подданными одной из величайших держав, когда-либо существовавших на этой планете? Попробую дать один, довольно спорный, вариант ответа (подчёркиваю, не претендующий на полноту): державу-то от них спрятали. Именно так, а не потому, что «кругом была нищета и жрать было нечего» (чего пожрать и даже поесть всегда хватало, не всегда было чего кушать). Спрятали не по злому умыслу, а повинуясь определённой логике и весьма существенным факторам, но что это меняет? Мне возразят: «О чём ты говоришь, какая “спрятанная держава”?! Да от пафоса и хвастливости пропаганды просто тошнило!» А я отвечу вот что: пафос и фанфаронство, с которым подавалась информация не отменяет её «бескрылого» содержания. «Я проснулся, умылся и покушал», произнесённое торжественно не становиться победной реляцией и не перестаёт быть банальностью. То, чем предлагали гордиться, не слишком впечатляло, а часто и вовсе было скучно до зевоты. Очередной космонавт пробыл на орбите на неделю больше предыдущего. Никакой интриги, никаких прорывов. Советская пропаганда способна была превратить 70% плана в 170%, но и только. Всё яснее было (и даже СМИ говорили об этом почти без обиняков), что не проштампованные грифом «секретно» достижения того времени довольно посредственны. Даже плотины строились уже не самые высокие и прокатные станы не самые большие. Не говоря о надоях и умолотах. Добавьте к этому дефицит и падение качества продуктов и товаров (впрочем, об этом позже). Между тем, стране было чем гордиться. Особенно, если посмотреть на дело отстранённо, как смотрим мы, например, на историю Ассирийского царства, без пристрастности бывшего советского гражданина, у которого, возможно, свои счёты к тогдашнему руководству или, например, к «интеллигенции». Огромные вложения в науку и технологии, прежде всего, в оборонные отрасли, принесли свои плоды: к концу 70-х-началу восьмидесятых достигнут паритет с США и НАТО в военной сфере (оставим в стороне вопрос о цене и необходимости этого шага). По некоторым позициям вышли вперёд, созданное в те годы используется по сию пору, это пресловутый «научно-технический задел», позволяющий оставаться на плаву нашему ВПК. Обширные зоны влияния по всему Земному шару. Государство — признанный лидер огромного Второго мира. Солдаты и корабли в самых дальних уголках обитаемой вселенной. Да мало ли ещё что… Но страна жила, часто не зная своих героев и своих побед и общие слова о том, что «под руководством Партии и Правительства делается всё для того, что бы больше никогда» это положение не меняли. Такая вот странная на первый взгляд манера была у власти в тёмную использовать свой народ, скрывая от него плоды его же усилий. Герой одного вполне ещё советского раннеперестроечного романа говорил: «Чрезмерная секретность – это вредительство». Собственно, некоторой точки зрения, вредительство и есть. Секретом и полусекретом стало почти всё, что могло составить гордость и славу той эпохи. Тайной были имена и открытия всевозможных «секретных физиков», будто в 40-50-х не было повода так же спрятать Туполева или Яковлева, (впрочем, это положение вещей ещё можно понять). Даже доступные каждому западному школьнику фотографии наших ракет и истребителей, из числа хоть отчасти современных, почему-то не публиковались. Я в то время вполне патриотично увлекался авиацией, так вот: по большинству изданий выходило, что последним достижением нашего авиапрома был истребитель МиГ-21, и только моя непоколебимая вера в национальный гений и невнятные слухи спасли меня от малодушных сомнений в нашей обороноспособности. Внешняя политика презентовалась населению как нечто интеллектуально ничтожное: сплошное и даже унизительное уговаривание Америки не «развязывать войну», перемежающееся раздачей братской помощи голодающему человечеству. Видимо пропагандисты были озабочены тем, что бы представить нашу дипломатическую практику нравственно безупречной. А нравственность они представляли себе так: коктейль из глупости и простоватости в купе с миролюбием и щедростью. Герои далёких войн возвращались домой с нелепыми «легендами» для посторонних, с подписками о не разглашении и спрятанными ото всех орденами. Даже «Афган» долгое время пытались скрыть, «строю дом афганцам», помните? Да, что там, говорить о солдатах. Я был совсем мальчишкой, когда в наш город начали возвращаться со своими семьями инженеры-гидроэнергетики, работавшие в Ираке. Их вывезли оттуда с началом ирано-иракской войны. Повторюсь, я был мальчишкой, а там была война, нечто страшное (это мне уже бабушка объяснила), но и страшно интересное (это во мне природа бузила:)). Я всё хотел узнать, может быть, они видели войска в незнакомых мундирах, может их увозили из Багдада под обстрелом, может, ещё что-то было этакое? Но не только взрослые, но и дети отводили глаза и отвечали невнятно. Вполне возможно, что ничего занятного и правда не было, но как же иногда в этом сонном царстве не хватало хоть какого-нибудь «экшена», что бы было «весело и страшно». Ещё раз вспомнишь лейтенанта Ильина, который хотел убить Брежнева, в сущности, только для того, что бы в стране началась хоть какая-нибудь «движуха». Не было бы вопросов, если это всё имело смысл с точки зрения сохранения государственной тайны. Но даже давно раскрытые и растиражированные в тамошней прессе свидетельства могущества страны, успехов её политики внутри оставались секретом для своего народа. Спрятанная империя. Собственно, именно описание секретных и полусекретных достижений и раскрывает причину, по которой они были сокрыты от глаз собственных граждан в большей степени, чем от внимания иностранцев. «Хотят ли русские войны?» Нет, не хотят и вся идеология, атмосфера, темпоритмика жизни страны в те годы, всё было довольно «демобилизованным», после-военным. Раскрыть масштабы и цену, значило разрушить эту атмосферу тревожными пред-военными настроениями. Не настаиваю на этом выводе, но полагаю, что такая версия имеет право на жизнь. Со всеми этими обстоятельствами надо было что-то делать. В условиях, когда всё труднее стало одновременно поддерживать оборонный паритет со всем Золотым миллиардом и относительно высокий уровень жизни, теоретически было три выхода: 1) Капитуляция, реализованная Горбачёвым. 2) Мобилизация. Переход от экономики «тайно обременённой» ВПК к экономке, открыто и честно существующей единственно ради обеспечения обороноспособности страны, с соответствующей пропагандисткой «накачкой». Долгий разговор, почему это не могло быть реализовано, но главное, что страна и политическая верхушка были, в сущности, психологически совершенно не готовы к переходу из послевоенного в предвоенный модус. Но логика была на стороне этого варианта. Впрочем, есть свидетельства о том, что подготовка к переходу на мобилизационную модель всё же велась. 3) Переход на «самобытнические» позиции, благо был создан (преимущественно деревенщиками и, возможно, частью умеренных «сталинистов-государственников») небольшой идеологический задел для такой трансформации. Что-то вроде «никому не завидуем, ни с кем ни чем не меряемся, являемся монопольными хранителями исключительных ценностей, порох держим сухим». (Очень кстати здесь пришлась бы и «русская» мода начала 80-х на резьбу, платки, самовары и прочий декор.) Но с «марксистским» ядром на ноге такие пируэты совершать затруднительно. Можно поломать кучу копий, утверждая, что советская идеология к «настоящему марксизму» отношение имеет мало, но прогрессистская и просвещенческая начинка присутствовала в ней в изрядном количестве. На пути любых поползновений к таким переменам вставал, во-первых, единый фронт из коммунистических ортодоксов и прозападных прогрессистов, которые с радостью обнаруживали, что, по крайней мере, в вопросах отношения к «великодержавному шовинизму» и «мракобесию» они совершенно едины («Против антиисторизма» и т. д.). Да и «простые советские люди» в значительной части своей не готовы были принять такую метаморфозу. Идеи социального прогресса, благотворности постоянной динамики пустили довольно прочные корни в массовом сознании и извергнуть их в одночасье было невозможно. К тому же, уйти в само-изоляцию для нации, имеющей столь выраженный вкус к значимости на «международной арене», оказывалось бы в чём-то очень существенном как раз самой себе-то и изменить. Да и развиться в полноценную социальную, политическую и экономическую теорию советское «самобытничество» не могло. Что не удивительно: сколько-либо целостной, логичной системы, кроме, возможно «неправильного», «искажённого» т.д., но «марксизма» – в «свободном доступе» не было. Марксистами этого рода («от безрыбья») были даже ярые диссиденты. Изучение альтернативных идеологических концепций требовало образования, профессиональной подготовки, доступа к информации и времени. Учебники по истории политических и философских учений часто описывали мировоззренческие альтернативы «коммунизму» в таком окарикатуренном и «кастрированном» виде, что по прочтении оставалось одно только недоумение, как кто-либо мог верить в эту чушь и следовать ей. Деревенщики были, безусловно, достойными людьми, но интеллектуалами, преимущественно, в первом поколении, часто с очень трудным путём к образованию (и пробелами в нём), с не достаточной подготовкой и попадали в «марксистские» логические и ценностные ловушки на каждом шагу (исключение составляли лишь совсем подпольные русские почвенники). Потому и не вышло из «деревенщиков» и близких к ним публицистов и литераторов создателей новой государственной и национальной идеологии. Несоветский, нелевый, не расшаркивающийся перед интернационализмом и ленинизмом патриотизм не смог сложиться в то время. Сложно сказать, куда мог бы повернуть в своём развитии СССР «если бы да кабы». Во всяком случае, несмотря на некоторые «реверансы» в сторону «исконного», так травмировавшие наших «западников» и не только их («народные» сериалы и книжные «эпопеи», высокий статус академического и эстрадного псевдо-фольклора, Зыкина, матрёшечный «русский стиль» и т. д.), «почвеннический» поворот не состоялся. Более того, «прогрессистская» инерция, заставлявшая всякий день демонстрировать какие-нибудь «успехи» и «превышения над прежним уровнем», привела к тому, что в позднем СССР усилилась пропаганда негативного отношения к царской России. Не можем похвастаться чем-то перед соседями – будем гордо возвышаться над «1913-м годом», «Ленин крестьян из помещичьего рабства освободил» и всё такое прочее. И идеечка, о том, что большевики взяли тёмную, отсталую, варварскую страну и вытащили её из вековечного дерьма, потихонечку, подспудно обретала новое дыхание. А то, что получилось «вытащить» не «на уровень лучших образцов», так «вы попробуйте поработать с таким материалом»: генетика, тысячелетнее рабство и т. д. Не удивительно, что и доныне есть масса вполне себе (советско-) патриотически настроенных людей, которые любое упоминание о том, что существование России и русских может иметь всемирно-исторический (точнее надмирно-вневременной) смысл, превосходящий по значению прометеевскую драму Левой идеи, есть невыносимый, неприемлемый, опасный и с порога отвергаемый «обскурантизм». Существуют ещё и такие, кого начинает трясти от одного доброго слова в адрес «лапотной» старой России, это опять же к слову пришлось. Не хочется походя касаться сложных внешнеполитических аспектов, но совершенно очевидно, что «почвенническая революция» требовала бы частичного сворачивания «социалистического лагеря», превращение его в компактную группу проверенных сателлитов России. Естественно такое организованное (в отличие от горбачёвского бегства) и выверенное локальное отступление требовало гарантий со стороны Запада, а тот в свою очередь демонстрировал крепковыйность и не желание раз и навсегда смириться с разделением мира между двумя альтернативными системами, навязывая СССР всё новые раунды соревнований. Но внешняя политика – тема выходящая за рамки данной заметки, я же позволю себе подвести что-то вроде промежуточного итога. Мы никогда не поймём уроки «Застоя» если будем по-прежнему браниться в адрес всякого рода «обмещанивания» и скорбеть о том, что обывателя выпустили из казармы. Один из уроков, думается мне, такой: не давать пищу русской гордости, так же рискованно, как не давать пищу русскому желудку или даже более того. Кривое зеркало витринЯ много раз слышал суждения, что сам разговор о качестве или доступности продуктов и товаров в СССР, есть нечто совершенно омерзительное. В этот мир мы приходим не только жрать, существуют вещи поважнее: гуманная социальная система, работники, не зависящие от произвола собственника-работодателя, великая страна. Я не стану с этим спорить, более того, я даже с этим соглашусь, мне не жалко, но я предлагаю посмотреть на вопрос с несколько другой стороны. Качество товаров, оно ведь не только вопрос гадкой «потребительской привередливости». По моему скромнейшему мнению, мастерски выполненная вещь, это и своего рода важный нравственный феномен. В стране, в которой товары в основном были «сделано в СССР», витрина магазина становилась зеркалом, в котором нация видела себя. Мастеровиты ли мы, изобретательны, трудолюбивы, умны, наконец? И что же она там видела? Да в общем, немного хорошего. Без учёта этого обстоятельства не объяснить, почему вполне вменяемые русские люди заражались презрительно-небрежным отношением к собственной стране и, в конце концов, к самим себе. Конечно, ещё «мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей», но этого мало для самоуважения. Всё материальное, предметное, из чего складывалась мозаика обыденной жизни, проигрывало не только условным «западным аналогам», но и производимому в прошлом. Правда, рост зарплат делал товары доступнее по цене, но велика ли в том радость, если менее доступная табуретка, произведенная в 50-х служила до сих пор, а более доступная современная приходила в негодность через пару лет, и приходилось идти за новой. И это я ещё намеренно обхожу стороной тему Его Величества Дефицита. Кстати, на примере этой табуретки мне впервые объяснили (до всяких рыночных реформ), что такое «прибыль с оборота», но это так, к слову. Тогда же возник культ дореволюционной вещи как эталона качества, но главным соблазном, конечно, было Западное (хоть в виде импорта, хоть виде рассказа о тамошнем сервисе и прочей благодати). Это относительно тонкий момент и я хочу, что бы на него обратили внимание: жизнь «застойного» СССР в целом, «на круг», действительно, была спокойнее и благополучнее, чем когда-либо в ХХ веке, но каждый вырванный из контекста «фрагмент» проигрывал чему-либо в отечественном прошлом или зарубежном настоящем.

Опять же, не касаюсь сейчас вопроса о том, было ли это невысокое качество и ограниченное количество чем-то вынужденным, например, следствием непростой внешнеполитической обстановки, заставляющей перенаправлять средства на оборонные проекты и на поддержку «союзников», или результатом объективных экономических факторов, говорю лишь о массовом восприятии. Картинка с ракетами-балетами показывала, что за исключением небольшого меньшинства, страну населяют «безрукие» тунеядцы и это было опасно, если помнить о том, что высокую лояльность населения получает только та власть, что приводит к победам, за которые стоит себя уважать. Отчасти этим невесёлым зрелищем, увиденным в «кривом зеркале витрин», можно объяснить и падение престижа рабочих специальностей в позднем СССР. Власти бывшей «первой страны победившего пролетариата» делали многое, что бы этот престиж поддержать, в частности, остановить отток мало-мальски способной молодёжи в «интеллигентные профессии». Довели дело до абсурдного положения вещей, при котором инженер получал в два раза меньше рабочего. Статус технической и прочей интеллигенции уронили, а рабочий класс так и не подняли. КОЛБАСА«Послушайте, я скажу вам, и пусть вы не поверите, но знайте – это правда»: в СССР колбаса была. Можно похихикать про спецраспределители или возразить, что это утверждение основано всего лишь на моём личном опыте, но разве на другой основе строятся противоположные суждения? Так вот: в городке, в котором я жил, колбаса была в продаже каждый день. Два раза в неделю был завоз качественной и вкусной варёной колбасы Клинского мясокомбината, 3–5 сортов. Стоила она, правда, не 2 рубля 20 копеек (в мечтах о которой принято уличать «быдло»), а 2,60 – 3,70 (последнее уже ветчина). Она, повторюсь, была вкусная и, увы, к вечеру следующего дня в магазине её уже не было. В остальное время в продаже была колбаса Волоколамского завода (обычно 2–4 сорта), в том числе за 2,20, да. Она была, откровенно говоря, невкусной, некоторые употребляют для её описания всякие грубые сравнения, оставим это на их совести, «везде-то они были, всё-то они пробовали». Скажем так: день её поешь, два поешь, на третий не захочется. Приходилось жарить. Первый самостоятельный кулинарный опыт моего детства – толстые ломти варёной колбасы, поджаренные на подсолнечном масле с золотистым луком, хорошо. Могу рассказать примерно тоже самое о молоке, кондитерских изделиях, фруктах. Опять же хлеб, крупы, макароны, картофель, овощи в продаже были всегда. В общем, когда я слышу по «ящику» типа мемуары какого-то телезвездуна «в советских магазинах еда была редко, а мясо отсутствовало совсем», то иногда (нечасто, но бывает) мне хочется, что бы кто-то из тех, кому подвезло быть рядом с этими «небожителями», ну, не знаю, по лицу, что ли его ударил. В целом, никаких ужасов, жить было вполне себе можно, а могло быть и совсем хорошо, если бы кто-то уважительно и неглупо объяснил «зачем?», ну, или хотя бы «когда станет лучше». Но лучше всё же было объяснить «зачем?»

Вместо этого, вплоть до появления «национального проекта» под названием «Продовольственная программа», власть уверяла, что всё уже и так в полном порядке (имеются отдельные недостатки), что в переводе на русский означало «нам всё нравится, изменений не ждите». Не хочу сейчас вдаваться в тему экономики, в вопрос об адекватности цен, о соответствии роста зарплат росту производительности труда и т. д. Лучше вспомнить о тех дискуссиях, которые время от времени вспыхивают в Сети: кто-то выкладывает фото очереди (или бесформенной толпы) в остервенелом порыве штурмующей полупустой прилавок. Фото явно датируется каким-нибудь 1987 годом и тут начинается перебранка: «вот к чему привёл развал советской системы, свобода для спекулянтов и воров и демократия с кооперативами!», а им в ответ «рабы, «совки», так было все годы это проклятой власти, ничего не было и мне в очереди за этим ничего ногу отдавили, и больше 2 кг в одни руки не дали!» Выскажу своё сугубое «имхо» на эту тему. Представьте себе, что у Вас есть телевизор. То есть Вы-то, конечно, приличный человек и мыслящая личность и у Вас «зомбоящика» нету, но представим, для примера. Телевизор этот, в принципе, работает, но каждые полчаса по экрану бежит рябь, и нужно подойти и ударить по этому ящику из лакированной фанеры. Сбои годами происходят не чаще и не реже обычного, удар кулаком всегда эффективен, стабильность, «застой». Кто-то, имеющий в голове жёсткий концепт, каким должен быть «настоящий телевизор, достойный такого человека как я», от этой техники озвереет. А кто-то (автор этих строк, например) так всю жизнь проживет, и только посмеиваться будет, да каналы переключать пассатижами. Советская торговля периода «Застоя» – это такой стабильно нестабильно функционирующий аппарат. К закрытию магазина в продаже может не оказаться молока, вещи лучше покупать в конце квартала, когда универмагам нужно выполнять план и появляется дефицит, некоторые продукты скорее можно получить, работая на «стратегическом» предприятии, нежели просто зайдя с улицы в продмаг (в таком порядке вещей был кое-какой смысл в рамках советской парадигмы) и т. д. Но если знать и учитывать эти особенности, то питаться и одеваться можно было вполне. Теперь «Перестройка»: «телевизор» сбоит чаще, удар кулаком не лечит, то звук, то «картинка» пропадает и т. д. Ясно, что машинка на днях сдохнет и мы останемся без программы «Время» и вечерней фильмы про знатоков в 21:40. При этом денег на новый «Горизонт» нет. Для тех, для кого «ящик» и так числился в «не телевизорах, а тумбочках с железками» разница, может, и не велика. Для остальных отличия серьёзны: только что «картинка» была, а теперь чёрный экран.

Вот почему у нас всегда есть две полярные точки зрения на проблему снабжения в СССР и масштаб изменений, привнесённых в эту сферу Перестройкой. Одна позиция (условно говоря, «либеральная»), строится на рассказах о перманентном голоде в СССР, убеждённости в том, что советскую систему никто не разрушал, она исчерпала себя сама, и власть до последнего боролась за её существование, не проводя прогрессивных реформ, а Ельцин и Гайдар спасли в 1992 году ленивых и агрессивно-послушных «совков» от смерти, а страну от коллапса. Ну, ещё некоторые упрекают стариков в иждивенчестве («надо было зарабатывать лучше»), а их сгоревшие в Сберкассах вклады называют «штрафом за сотрудничество с преступным режимом» и т. д. Иная точка зрения (и её исповедует очень много людей, но в Сети и СМИ они почти не представлены), гласит, что система «развитого социализма» де-факто исчезла (под руководством КПСС, что важно) в году так 1988-1990-м окончательно, с появлением кооперативов, легальных миллионеров, бандитских иномарок, оппозиционных партий, порно-видеосалонов и статей про «Россию – вечную рабу». Для этих людей страной 15 лет правил Горбоельцин, а текущая эпоха только недавно перестала называться «Перестройкой», которая «Господи, когда ж это кончится, когда ж жизнь нормальная начнётся». И во всём этом есть своя, хоть и кургузая, правда: и очереди в 1985-м были не те, что в 1989-м и вообще «всё другое». Кстати, именно поэтому, даже если представить, что в ГКЧП сидели бы не аппаратчики, незнакомые с уличной стихией, а люди способные работать с толпой, вряд ли у них что-либо получилось. Идея законсервировать СССР образца 1990-го года («Развивая многоукладный характер народного хозяйства мы будем поддерживать и частное предпринимательство…») мало кого привлекала, машину времени, способную отвести всю страну в 1975 год никто не придумал, а жить при диктатуре а-ля Сталин желающих тоже было не много (влияние «освободительной» пропаганды, или «не те времена», как кому нравится), ну, а больше и вариантов-то особо не просматривалось. Системе, которая и раньше-то работала на снабжение населения через пень-колоду, «простые люди» со своими жалкими копейками перестали быть нужны вообще, «телевизор» сломался. Параллельно вырос частный сектор и в дело вступили законы рынка с его нелинейной логикой, в которой вполне могли существовать и пресловутые грузовики с колбасой и сигаретами на свалке. Вот и представьте себе: 1990 год, Вы, как все советские люди, трудитесь на заводе, фабрике, в институте, у Вас заплата, допустим 300–400 рублей (с ростом инфляции начало расти и жалованье, к тому же предприятия получили право переводить часть безналичных средств в наличные «фонды материального поощрения»). В государственном магазине брюки стоят 50 рублей, но их там нет, там уже вообще ничего нет, зато в кооперативном ларьке есть джинсы «пирамида», фирмА, но стоят 700 рублей, 2 месяца не пей, не ешь – накопишь. И вот в госунивермаге «выбросили» штаны по 50 рублей (в 1990-м появлялись в продаже такие светло-голубые брюки, встречал в них людей вплоть до начала XXI века). Конечно, за ними давились как голодные беженцы за хлебом, по 5 пар брали. Тоже и с другими товарами, потому такой жутковатой энергетикой веет от фотосвидетельств той поры (и не только от них). Поэтому и запомнился конец 80-х неистовым накопительством, многие квартиры превращались маленькие склады соли, спичек и консервов. И подстегнула этот процесс не только всё разрастающаяся нехватка, но и это появление альтернативного государственному кооперативного сектора с его порцией шашлыков в четверть зарплаты инженера и импортными «варёнками» по цене половины «запорожца». Всем стало понятно: это не «временные трудности со снабжением», старое закончилось, и на горизонте замаячил страшноватый чужой мир, по отношению к которому многие избрали тактику «пережить», набрать полную грудь воздуха и полную кладовую продуктов и пережить, без особой надежды на возврат каких бы то ни было «старых порядков», с мучительными попытками встроиться в «рынок». И ещё два штришка к «портрету эпохи»: Как-то сотрудница одна рассказывала, как выживала она в середине 90-х в Москве, с двумя детьми (муж резко осознал несходство характеров и свалил куда-то), как экономили на каждой мелочи, как неделями жили совсем без денег, питаясь самодельными булочками, благо кто-то из запасливых соседей подарил мешок муки, которая начала портиться и т. д. Так вот эта хлебнувшая лиха женщина, вспоминая свою молодость, проведенную где-то то ли в Перми, то ли в Самаре, говорила: «Жрать было нечего». Я усомнился, попросил припомнить детали и совместными усилиями мы насчитали десятка четыре постоянно присутствующих продуктов в «голодном» городе её юности (крупы, «завтрак туриста» и т. д.). Но всё равно она стаяла на своём: «нечего жрать». Спорить я не стал, в конце концов, это вопрос не фактов, а жизнеощущения, а человек, вынесший такое, имеет право на своё мнение. И ещё. Был год, кажется, 1999-й. Путин премьер, вроде уже начиналась вторая чеченская война, я вечерами подрабатывал в одном НПО (научно-производственное объединение, оборонное, естественно). НПО занималось кое-какими боеприпасами, которые неожиданно потребовались армии, за это даже начали платить, не много, но регулярно, что не случалось долгих, очень долгих девять лет (вы ещё удивляетесь, что с Путиным так многие связали свои надежды?). Кажется, это было самое хорошее дело, в котором мне пришлось участвовать. Так вот, сидим мы как-то нашей небольшой группой поздним вечером, перекусываем, и довольно юная коллега предалась воспоминаниям о том, как она ребёнком частенько стояла в очередях, и как это было не легко. А потом начала рассказывать о своём доме, как её мама следила за тем, что бы домашние разнообразно питались, что бы на столе всегда было 3–4 вида фруктов, несколько сортов чая и кофе, не переводились любимые фруктовые кефиры и копчености, а ужин не проходил без свежих пирожных и т. д. В ответ на это бородатый к.т. н., перекладывая в свою кружку мой беушный чайный пакетик (мы так чай пили: один пакетик на два-три человека), флегматично заметил: «И зачем было поддерживать столь сложную бытовую культуру, если это требовало такого труда?» Вполне логичный, между прочим, вопрос… Странный «милитаризм»Советская «милитаристская пропаганда», или, если угодно, развитое оборонное сознание – нечто мало подвергающееся сомнению. Кто-то говорит о этом с отвращением, кто-то с уважением отзывается о состоянии вооружённых сил и высоком уровне оборонного сознания, но сам факт вроде бы очевиден и бесспорен: столько оборонных заводов, столько солдат, столько «военно-патриотического воспитания» всех, от мала до велика. Я спорить не буду, я о странностях этого «милитаризма» поговорить хочу. Ну, тотальную, всепроникающую «борьбу за мир» помнят даже те, кто застал СССР младенцем. Тема заслуживает отдельного разговора; отмечу, что там было столько искреннего ужаса перед страданиями, которые несёт война, что мобилизационно-оборонный эффект такой агитации может быть поставлен под сомнение. Т.е. внести деньги в Фонд защиты мира от этих роликов и плакатов хотелось, а вот встать под ружьё – как-то не всегда, слишком выпукло были представлены «невозможность войны» и «бессмысленность любого насилия». В «пацифизм» доигрались до такой степени, что в обывательской среде стали обычными разговоры типа «запустят американцы в 2000-м году атомною бомбу и будет всем нам конец света».

Второе, что сразу вспоминается: как показывали по ТВ Советскую армию и армии «вероятных противников». Все эти военные «вкусности», которые заставляют биться «мальчишеские сердца» мужчин любого возраста, всё это доставалось Америке (и немного прочему-то НАТО). В подчеркнуто документальных, часто черно-белых, «зашумлённых», словно добытых разведчиками, кадрах международно-политических программ внушительно сдвигались люки ракетных шахт, с рёвом взлетали истребители с палуб авианосцев, выныривали из морских глубин субмарины, лихо разворачивались танки, обвешенные разными прибамбасами. «Поджигатели войны», «культ силы», зловеще и притягательно. А у нас всё иначе. Передача «Служу Советскому Союзу»: камера бегло скользит по бронетранспортеру (БРТ это же такая тайна), самолеты только издали, зато крупно – опрятные койки в казарме, улыбающийся кашевар, свежевымытый плац. Новобранцы бегут кросс, короткое интервью с солдатом: совсем мальчик, простое, отрытое лицо, русые кудри прилипли ко лбу. Алые погоны, алые петлицы, сверкающие золотом пуговицы, неплохая полевая форма для середины XIX века.

Они бы хотя бы подумали, каким хочется выглядеть в глазах окружающих обычному подростку: «великим и ужасным» или «белым и пушистым». Почему всё обстояло таким образом? Ну, например, потому, что для поколения, «вынесшего на плечах все тяготы и лишения войны», настоящим адресатом любого послания внутри страны были, прежде всего, сверстники и сверстницы. А если вообразить себе наиболее типичного представителя этого поколения? Скорее всего, это женщина (мужчины погибли), как минимум сильно за пятьдесят (в семидесятых), знакомая с тяжелым трудом, родившаяся в деревне и, хотя и прожившая и проработавшая большую часть жизни в городе, на заводе, но город и «железки» эти так и не полюбившая и до конца не принявшая. Смотрит она на пиршество заморской брутальной стали, и никакого, понятно, интереса, только тревога и недоумение перед этой материализованной жестокостью. А покажут худенького паренька в кирзачах и пилотке – и сердце сожмётся – «Сынок!» (Иногда кажется, что именно такой вот работящей, простой и немолодой тёткой виделся властям весь народ. Во всяком случае, информационный ряд был во многом «заточен» именно под эту аудиторию, например, «молодёжная» передача, это почти всегда не передача для молодёжи, а программа «презентующая» молодых старшему поколению, показывающая, что «молодежь у нас хорошая», «заветам верна» и т. д.)

Тут всё не случайно. Помните, как писали в те годы: «простые советские люди сломали хребет гитлеровской военной машине». Люди – машине, хребет. Читай: победа жизни над смертью. И неслучаен образ мальчика-солдата с простым и открытым лицом, чья чистота и неспособность к предательству, обладает магической силой того же рода, что была у легендарных девственниц, усмирявших буйных единорогов. Быть может, такой представляли свою молодость «властные старики», быть может, в этом они видели источник настоящей, неподдельной непобедимости. Только «мальчикам», надевавшим военную форму, примерять на себя ещё и этот тонкий и жертвенный образ хотелось не сильно. И страшно и «не круто». Куда веселее почувствовать себя бронебойным суперменом. Между тем, персонажей, на которые хотелось бы походить пацанам, было на удивление мало. Если посмотреть с этой точки зрения, на ещё один пункт, который считается подтверждением «агрессивной природы» позднего СССР – культ Великой Отечественной войны и вообще обилие военных в кино, то картина получается вовсе противоречивая. Настоящий милитаризм затушёвывает трагизм войны либо весёлой удалью Фанфана-Тюльпана либо варварской энергетикой Шварценеггера, подсовывая образы неуязвимых, непобедимых, удачливых, с которыми так легко и приятно себя идентифицировать. Советский кинематограф начинал «нащупывать» эту тему в 50-60-х, формируя довольно интересный тип героя – отважного, обаятельного и чуть лукавого простака, такого как Иван Бровкин или Максим Перепелица («Там, где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Максим на пузе проползёт и нечего с ним не случится»). Лыко в ту же строку – беззаботная военная комедия «Крепкий орешек» (с Соломиным, а не с Уиллисом) и даже вроде как «диссидентская», окуджавская «Женя, Женечка и «катюша»». Но постепенно (условная точка перелома – фильм «В бой идут одни старики») в образе солдата начинают преобладать черты не вояки, а страстотерпца, сама война оказывается страшной кровавой страдой, крёстной мукой. Акцент делался не на победном пафосе, а на цене, оправданной, безусловно оправданной, но неимоверно, чудовищно страшной. Воины Сергея Бондарчука или Ивана Лапина – это не те, кому хочется подражать, а те, перед кем нельзя не преклоняться. Это момент относительно тонкий: в своем предельном выражении готовность к подвигу и почитание героев оказывались противоположными вещами. Да и ещё один штрих: вспоминается, что после фильма «Случай в квадрате 36-80» какая-то западная газета напечатала статью, где главный герой назывался «элитным солдатом, чья униформа безупречна даже в гуще боя» и «русским ответом на Рэмбо». Знали бы вы, какой нервное опровержение на несколько полос вышло в советской прессе. Конечно, могут припомнить, в качестве аргумента в пользу утверждения о милитаризованности советского общества, особенности воспитания школьников: пионерская организация (классическая полувоенная структура на очень посторонний взгляд), «Зарница», смотры строя и песни.

Но пионерия (говорю как бывалый член совета дружины и разных президиумов:))) занималась подготовкой не к армии, а к существованию в сложной иерархической системе, что-то вроде большого завода или, даже, главка или министерства:-). Из военно-спортивной игры «Зарница» драйв и агрессия мальчишеской «войнушки» были вычищены по максимуму. А ежегодный смотр строя и песни, так это же русский (прусский) аналог весенних карнавалов, без похабного задницеверчения. Оглядываясь назад я иногда думаю, что так, как советский, мог бы выглядеть ритуальный «милитаризм» в мире, где война невозможна, но есть мудрое понимание того, что многим для душевного здоровья воинская культура также почти необходима как для телесного – физическая. Но помимо всего вышеописанного, пересекаясь и распараллеливаясь с ним, существовало русское оборонное сознание, гордое, иногда чуть мрачноватое, иногда дерзко-весёлое, но всегда полное осознания собственной особенной силы. «Пусть только сунутся», или, если официальнее, «кто с мечом к нам придёт» и т. д. Тонкой, тоненькой ниточкой присутствовало в этом осознании уверенность народа в том, что война открывает, делает рельефной нашу исключительность. Ну и удаль, конечно, была в этом неофициальном самосознании и самоирония – «есть у русских ВДВ, там каждый стоит десяти наших рейнджеров, а есть ещё стройбат – это такие звери, что им даже в военное время автоматы не дают», «кранты вашей Америке, кто-то бросил валенок на пульт управления» Медленно ракеты улетают вдаль, Где-то мне встретилось рассуждение, о том, что этакий детский фольклор есть самое страшное свидетельство «промытости мозгов». Конечно, кому-то просто больно слышать такое про нежно любимую Америку, для кого-то любое проявление уважения к своей стране и настороженности к её конкурентам – свидетельство глубокого зомбирования, но мозги нам другим промывали, а за эти песни в школе и схлопотать можно было. Просто у некоторых всё было в порядке и с чувством юмора, и гордостью, и с амбициями, и с гормонами. Может, мы обидели кого-то зря Хрупкий мирЕщё одной странной особенностью позднего СССР была его гипертрофированная чувствительность к любой негативной информации. Этот очевидный недостаток системы был, тем не менее, результатом её собственной «информационной политики». Советская пропаганда всё более утрачивала навык интерпретировать негативные факты в свою пользу. На смену обычаю делать из любой проблемы (в том числе являющейся следствием провала политики властей) повод для создания очередной «героической эпопеи» в прессе, пришло тотальное сокрытие всего не только опасного, но даже просто тревожного. «Лакировалось» даже то, что «залакировать» было невозможно. Скрывалось даже то, что скрывать было глупо и опасно.